1927年9月23日凌晨

万泉河畔的椰子寨

一声刺破长空的枪响

掀开了全琼武装总暴动的序幕

宣告了中国共产党领导的

琼崖人民军队——琼崖纵队的诞生

今年是

琼崖纵队成立98周年

让我们一同

回望琼崖纵队发展历程

汲取力量再出发

一、土地革命战争时期

1、琼崖讨逆革命军(1927年7月至1927年11月)

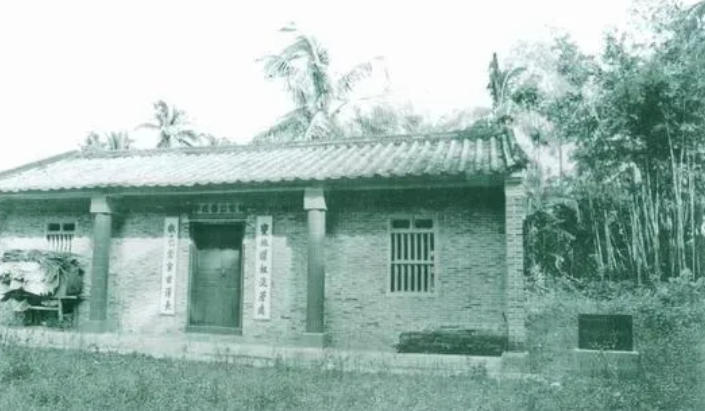

1927年6月,为加强琼崖革命斗争的领导,中共广东区委派杨善集回琼。他以区委特派员身份,与地委书记王文明一起,在乐会县(今琼海市)第四区(以下简称“乐四区”)宝墩村召开地委紧急会议。

1927年6月,中共琼崖地委紧急会议在乐会县四区宝墩村李氏祠堂召开。图为会议旧址。

会议根据区委指示精神,确定了琼崖党组织的中心任务是:恢复和建立党的各级组织,收集枪支,武装农民,开展武装斗争。会议将中共琼崖地方委员会改为中共琼崖特别委员会,杨善集任书记;成立军事委员会和肃清反革命委员会,杨善集兼任军委主席,王文明任肃反委员会主席。这次会议确定了琼崖党组织的中心任务,加速了党独立领导武装斗争的步伐。从此,琼崖各地农村革命声势日渐高涨起来。琼山、文昌、琼东、定安、乐会、万宁、陵水、澄迈、儋县、临高等县相继建立起革命武装,它们或称“革命军”,或称“讨逆军”“自卫军”,人数都在100人左右。

为适应形势发展需要,加强统一指挥和领导,1927年7月,特委决定将各县的革命武装统一起来,改编为琼崖讨逆革命军,成立讨逆革命军司令部,由冯平任总司令,陈永芹任副总司令,杨善集任党代表。每县为一路军,共11路军,总人数700余人。琼崖讨逆革命军建立后,各县区、乡的革命武装统称为“农军”,与讨逆革命军同时并存。

9月23日,在杨善集、王文明、陈永芹的率领下,琼崖讨逆革命军在琼东县嘉积镇外围的椰子寨打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,揭开了琼崖武装总暴动的序幕,全琼立即掀起武装斗争的高潮。琼崖讨逆革命军的成立和武装斗争的开展,标志着琼崖中共组织开始步入独立领导革命武装斗争的新时期。

画家笔下的椰子寨战斗场景。资料图

2、琼崖工农革命军(1927年11月至1928年2月)

1927年11月初,为了进一步贯彻落实中共中央八七会议精神和南方局、广东省委的指示,中共琼崖特委在乐四区白水磉村召开第一次扩大会议。会议通过了《新的军事计划》,决定在琼崖进一步扩大武装暴动,开展土地革命,建立苏维埃政权,建立革命根据地,实行武装割据。决定“东、西路暴动,然后会师,最后夺取琼崖”。会议还决定将琼崖讨逆革命军改编为琼崖工农革命军。琼崖工农革命军总司令为冯平,党代表为王文明,政治部主任为郭儒灏;取消每县一路军的番号,分别成立东路、中路和西路总指挥部。东路总指挥部辖乐会、万宁、陵水、崖县(今三亚市),中路总指挥部辖文昌、琼山、定安、琼东,西路总指挥部辖澄迈、临高、儋县。并对各路部队进行整编,从乐会、万宁、琼山、琼东等4县各调1个连给琼崖特委驻地整编,乐会、万宁编为一连,琼东编为二连,琼山编为三连,每连130人。整编后开到万宁县(今万宁市)第四区孤村成立东路总指挥部,徐成章任总指挥、党代表兼参谋长。至1928年1月,东路军已扩大到3个营1个连,约800余人,分驻东路各县。中路军下辖4个连,约400多人。西路军于1927年11月,由冯平主持在澄迈县岭下村召开三县代表会议,成立西路军指挥部,冯平兼任总指挥,下辖1个营3个连,约400余人。

3、琼崖工农红军(1928年2月至1938年12月)

1. 琼崖工农红军总司令部

1928年2月,随着全国工农武装部队番号的改变,中共琼崖特委决定将琼崖工农革命军改称为“琼崖工农红军”,并设琼崖工农红军总司令部,下辖东、中、西三路部队,冯平任红军总司令兼西路总指挥,王文明任党代表,符节任政治部主任。东路红军总指挥部下辖2个营,由梁秉枢任总指挥,驻守乐四区,向中平仔一带山区发展;根据特委指示,除琼东警卫连外,琼山、文昌和定安三县工农红军集中于琼山县谭文乡加友村,成立中路红军总指挥部,编为2个营,谭明新任总指挥(后为严凤仪),统一指挥中路各县的武装斗争;西路红军总指挥部下辖1个营,仍由冯平兼任总指挥。至此,琼崖工农红军的东、中、西路总指挥部全部成立。农军也改称为“赤卫队”。中共琼崖特委在扩大暴动中从实际出发,把暴动斗争从攻城转向反抗民团进攻,深入开展土地革命,加快苏维埃政权建设,巩固革命根据地,使琼崖革命在危险的境地中继续发展,而且各地根据实际情况开始逐步转向山区发展,向敌人势力薄弱的山区进军。这时,红军发展到1400余人,赤卫队发展到1万余人。

2. 琼崖工农红军独立团

随着第一次反“围剿”斗争的失败,琼崖土地革命转入低潮。各地中共党政组织、武装队伍和群众团体,有的被打散,有的上了山,有的转入地下进行隐蔽活动。1928年底,王文明在乐四区文魁岭橡胶公司的胶园中,召开党支部书记和乡苏维埃政府主席以上干部会议,研究有关转移和坚持斗争等重大问题。会后,王文明、何毅、梁秉枢、罗文淹、王业熹等人,率领130多名红军和部分赤卫队、琼崖苏维埃政府直属机关和附属单位军械厂、印刷厂、交通处、医院等600余人,冒着敌人的枪林弹雨,向母瑞山转移,开辟母瑞山革命根据地。在革命遭到敌人重兵“围剿”之际,王文明根据敌我力量的对比,审时度势,转移山区,既保存了革命力量,又有利于将来的发展。

定安母瑞山革命根据地纪念园。图源:人民网海南频道

1929年三四月间,爆发了蒋介石对桂系李宗仁的蒋桂战争。国民党蔡廷锴部陆续调离琼崖,“围剿”母瑞山的兵力逐步减弱。王文明决定利用这一有利时机,抓紧对母瑞山革命根据地的开拓建设,加快创建母瑞山革命根据地的步伐。在恢复周围地区各级党组织和苏维埃政府的同时,还在这些地方寻找潜伏下来的红军指战员,把各地的红军和赤卫队战士组织起来,开展游击活动。这时不少热血青年上母瑞山投奔革命,使红军队伍得到补充和扩大。1929年6月,琼崖工农红军独立团在母瑞山成立,梁秉枢任团长,王文宇任副团长。独立团下辖一个营。红军独立团的成立,增强了母瑞山革命根据地的反“围剿”力量,为后来红军进一步发展打下了基础。1930年春,红军独立团发展到2个营,共有6个连,人数达到500人左右。

3. 中国工农红军第二独立师

1930年4月,中共琼崖第四次代表大会在母瑞山召开,作出“关于发展和壮大红军力量,建立红军独立师”的决议。8月,琼崖特委决定在红军独立团的基础上,统一组编各县红军和赤卫队,在母瑞山上正式成立琼崖工农红军独立师。同年,经中华苏维埃第一次全国代表大会筹备委员会命名为“中国工农红军第一独立师”(后正式定名为“中国工农红军第二独立师”),任命梁秉枢为师长,杨学哲为政治委员(因杨学哲在海口被捕牺牲,后由陈振亚接任),王天骏为参谋长,潘霖为政治部主任。独立师成立时,下辖2个团和1个独立营(后扩编为“第三团”),还有一个行营指挥部和军政干部学校,约1300多人。独立师成立后,师部和主力部队随着琼崖特委、琼崖苏维埃政府机关的转移,开始驻在母瑞山,后迁驻琼东县第四区益平乡。

至1933年初,琼崖几块主要根据地先后被敌攻破,除冯白驹、符明经带领的琼崖特委、琼崖苏维埃政府机关、红军警卫连等100多人在母瑞山,以及分散在各地的少数红军指战员和部分党政干部就地坚持斗争外,各级党组织和苏维埃政权均遭到严重的破坏,通讯联络和交通被打断,琼崖党组织与省委和中央失去了联系。

在敌人的严密封锁和重重包围下,转移到母瑞山的100多名琼崖党政机关干部和红军指战员在中共琼崖特委书记冯白驹、苏维埃政府主席符明经、秘书长王业熹等的带领下,在母瑞山密林深处,坚持艰苦卓绝的斗争。由于敌人的重重封锁与不停的搜剿、袭击,包围圈越来越小,加上饥饿疾病的折磨,母瑞山上100多人的队伍,最后只剩下二十几人。1933年4月,冯白驹等25人成功突围下山,回到琼山县大山乡长泰村冯白驹的家。6月,中共琼崖特委在琼山县塔市乡茂山村召开特委临时会议,讨论各级组织和军事武装的恢复工作。会议决定以母瑞山下来的红军和在琼文的红军为骨干,编成4个游击小组,分散到各县活动,寻找失散同志,恢复武装,恢复党的组织,伺机打击敌人。

海口市云龙镇长泰村冯白驹故居。

4. 琼崖工农红军游击队司令部

随着琼崖革命武装斗争的恢复和发展,全琼急需有一个统一的坚强的红军战斗指挥机关,以加强红军的组织领导,进一步发展游击战争,扩大红军的政治影响,推动革命形势的发展。1936年5月,中共琼崖特委在琼山县演丰乡锦山村召开四届五次扩大会议,决定成立琼崖红军游击队司令部,朱运泽任司令,王白伦兼任政治委员。司令部下辖7个支队。最初每个支队只有七八个人,多的十几人,人数虽不多,但都是能打善战的骨干。至1937年5月,全琼红军游击队发展到60人,“在业红军”约200人。“在业红军”不脱离生产,平时进行秘密的政治军事训练,战斗时参加红军游击队的行动。红军游击队各支队积极执行琼崖特委关于“积极活动,积蓄力量,再接再厉,坚持斗争”的指示,运用毛泽东的游击战争的战略战术,分散深入到各县广泛开展游击战争,不断发展壮大自己。

1、广东民众抗日自卫团第十四区独立队(简称“琼崖抗日独立队”)(1938年12月至1939年3月)

1937年卢沟桥事变后,中国进入全面抗战阶段。在全民族抗战的高潮中,中共琼崖特委倡议并主动与国民党琼崖当局谈判,于1938年10月22日达成琼崖国共两党合作抗战协议。12月5日,根据合作抗战协议,中共琼崖特委在琼山县云龙墟举行琼崖工农红军改编暨抗日誓师大会,正式将琼崖红军游击队改编为广东民众抗日自卫团第十四区独立队(简称“琼崖抗日独立队”),共有300多人,冯白驹为独立队队长,马白山、刘振汉(国民党委派)为队附。独立队下辖3个中队。根据协议,中共做了一些妥协,从独立队到中队,允许国民党方面委派一名副职。由于抗战艰苦,不久也相继撤回。

1938年12月5日,琼崖红军游击队集中在琼山县云龙墟举行改编暨誓师抗日大会。图为云龙改编旧址——云龙祠堂。

1939年2月10日,日军侵琼,琼崖抗日独立队在南渡江潭口渡口阻击日军东进、南进,极大鼓舞了广大人民群众的抗日情绪,激励了国民党爱国军政人员的团结抗日热情,同时也提高了独立队的威望。

潭口渡口阻击战纪念亭刻有“阻击战码头”纪念石。

2、广东省琼崖抗日游击队独立总队(简称“琼崖抗日独立总队”)(1939年3月至1944年秋)

1. 广东省琼崖抗日游击队独立总队

云龙改编后,中共琼崖特委领导独立队坚持独立自主的原则,顺应琼崖抗日战争形势发展的需要,迅速地把队伍扩大起来。1939年3月,琼崖抗日独立队正式扩编为广东省琼崖抗日游击队独立总队,下辖3个大队和1个特务中队。冯白驹任总队长,马白山、符振中任总队附。总队设立参谋室、政训室、军需室以及直属医院、军械厂等。独立总队发展到1000多人、枪,武器装备也有了改善,成为当时中国共产党领导的华南人数最多的一支人民抗日武装。

云龙改编旧址。

2. 广东省琼崖抗日游击队独立第一总队

1939年8月,广东省琼崖抗日游击队独立总队改称为“广东省琼崖抗日游击队独立第一总队”,冯白驹任总队长,马白山、符振中任总队附,下辖3个大队和一个特务大队。1940年春,独立总队扩编,下辖5个大队和1个特务大队。

1940年秋,中共中央派长征干部庄田、李振亚来琼加强琼崖抗日部队的领导。为了对国民党顽固派的倒行逆施进行坚决的斗争,琼崖特委根据中共中央的指示精神,对独立第一总队领导班子及时做了调整和充实,并在部队中恢复和建立政治委员制度,加强部队政治工作、参谋工作和后勤工作。9月,琼崖特委决定将广东省琼崖抗日游击队独立第一总队改称为“广东省琼崖抗日游击队独立总队”,冯白驹任总队长兼政治委员,庄田任副总队长,李振亚任参谋长,王业熹任政治部主任(后为黄魂,未到任即牺牲。王白伦继任)。开始成立3个支队,后发展到5个支队和1个独立特务大队,还有一个军事政治干部学校。

3、广东省琼崖抗日游击队独立纵队(简称“琼崖抗日独立纵队”)(1944年秋至1945年8月)

1944年秋,日军对全琼各地的“蚕食”“扫荡”被粉碎后,琼崖抗日独立总队进一步发展壮大,为适应抗日斗争新的形势要求,根据中共中央指示,琼崖特委决定将广东省琼崖抗日游击队独立总队改为广东省琼崖抗日游击队独立纵队,冯白驹任司令员兼政治委员,庄田任副司令员,李振亚任参谋长,王白伦任政治部主任。独立纵队下辖4个支队共5000余人。独立纵队成立后进一步加强军事、政治和后勤机关的建设,明确独立纵队中心任务就是以建立白沙抗日根据地为中心,发展全琼的抗日斗争。1945年夏,为挺进白沙,建立五指山地区白沙根据地,组建了挺进支队。至抗日战争胜利时,独立纵队发展到5个支队7700余人。

三、解放战争时期

1、广东省琼崖游击队独立纵队(简称“琼崖独立纵队”)(1945年9月至1947年10月)

抗日战争胜利后,广东省琼崖抗日游击队独立纵队改为“广东省琼崖游击队独立纵队”(简称“琼崖独立纵队”),司令员兼政治委员为冯白驹,副司令员为庄田、李振亚(1947年2月任)、吴克之(1947年2月任),参谋长为李振亚(1945年9月任)、马白山(1947年2月任),政治部主任为林李明。独立纵队下辖5个支队。

2、中国人民解放军琼崖纵队(简称“琼崖纵队”)(1947年10月至1950年7月)

1947年10月20日至11月30日,琼崖独立纵队首次代表大会在白沙县第二区红毛乡召开。10月21日,根据中央军委的命令,将琼崖独立纵队列入中国人民解放军建制,改称为“中国人民解放军琼崖纵队”(简称“琼崖纵队”)。司令员兼政治委员为冯白驹,副司令员为李振亚(1948年9月牺牲)、吴克之,参谋长为马白山,政治部主任为林李明(1947年10月至1948年11月)。琼崖纵队下辖一、三、五3个总队。第一总队下辖第一、二、三支队;第三总队下辖第七、八、九支队;第五总队下辖第十三、十五支队以及粤江队、松江队。

琼崖纵队司令员冯白驹(左)和副司令员兼春、夏季攻势总指挥吴克之在指挥作战。

1949年1月,根据中共中央的指示,琼崖纵队进行整编,各总队的支队、大队、中队分别改为团、营、连的建制。第一总队辖第七、八、九团;第三总队辖第一、二、三团;第五总队辖第四、五、六团;松江队改为独立团;纵队还有1个警卫营、1个炮兵连和1个工兵连,整个部队发展到1万余人。1949年5月,马白山任纵队副司令员,黄康任纵队副政治委员兼政治部主任,符振中任纵队参谋长。至1950年5月海南解放,琼崖纵队发展壮大至2.5万余人。

1950年7月,中国人民解放军琼崖纵队改编为中国人民解放军海南军区。

1950年,琼崖纵队接应渡海登陆作战的野战军部队。

来源:中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)、琼崖史志微信公众号